最近の投稿

大阪の音楽教室なら+Music(プラスミュージック)心斎橋教室 無料体験目的に合わせたレッスンコースもございます。

営業時間:10:00~22:00

tel0120-34-7141

大阪の音楽教室なら+Music(プラスミュージック)心斎橋教室 無料体験目的に合わせたレッスンコースもございます。

2018年06月28日

三線とは・・・

三線とは、沖縄音楽には欠かせない伴奏楽器。三味線に形が似ている楽器で、沖縄三味線と呼ばれるおこともあります。しかし、沖縄の三線は本土の三味線とは、大きさも違えば材質も音も大きく異なる楽器です。

まず全長が短く、弦が太い。三味線はイチョウの葉の形をした撥で弾きますが三線は人差し指に爪をつけて弾きます。弦をバチで弾く本土の三味線と比べて三線は太い弦を爪(指で弾く人や、ギターのピックで弾く人もいます)で弾くため音が太く、やわらかいため人の声や、周りの自然にもよく調和する、あたたかい音色が沖縄三線の特徴となっています。

それでは、三線の歴史や構造、弾き方について見ていきましょう。

三線の歴史

三線は中国の「シャンセン」という楽器が当時、琉球と呼ばれていた沖縄に伝わったものが原型だとされています。当時、琉球は中継貿易が栄えており、中国(当時は「唐」)と親しく交易していました。その渡来船の貢ぎ物として三線が伝えられたと言われています。琉球時代のいつ伝わったのかは定かではありませんが、推測では13世紀から15世紀に伝わったと言われています。

その後、三線は、琉球で独自に発展し、17世紀頃には今の三線と似たようなものが作られています。その後、薩摩や江戸幕府との交流により、本土に伝わり三味線へと変形していったと考えられます。本土では、蛇の皮や黒木は手に入りにくかったので、猫や犬の皮を胴に張り、紅木、紫檀、花梨で棹をつくるようになり、三線とは違った音色に変わっていきました。

また、三味線のバチは三線が琉球から本土へ運ばれた祭に、爪を忘れてしまったので仕方なく当時(江戸時代)流行していた琵琶のバチを使ったことが始まり・・・なんて伝説もあります。このようにして、現在の三線は今でも多くの人々に愛される楽器へとなりました。

三味線の構造

三線は弦楽器です。弦は3本からなり、それぞれの弦の太さが異なります。一番太い弦を男弦(ウージナル)・二番目に太い弦を中弦(ナカジル)・一番細い弦を女弦(ミージル)と呼びます。

本体は胴と棹からなります。胴は、木製の木の筒に、ニシキヘビの皮を張ったもので、棹は木製で、漆を塗り重ねて作られています。本土の三味線と比べると棹の長さや胴が一回り小さくなっているのが特徴です。

三線、各部の名称 (その1)

三線、各部の名称 (その2)

三線の弾き方

1・ピック

右手は上から下へ弾きおろします。

2・バチ

三線独自のバチに人差し指を差し込んで親指と中指で支えます。

3・左手

人差し指の付け根を棹の窪に軽く当てます。

三線は、地域によって様々な弾き方が伝えられています。バチを使用する際は(古くから伝わる民謡の多くはバチが使用されています)人差し指をバチの穴に差し込んで・親指と中指で支えます。人差し指にはあまり力をいれず、親指と中指の両方の指でしっかりバチを支えるようにするのがポイントです。

左手は、人差し指の付け根を棹上部の窪に軽く添えて、棹を支えます。勘所(次項にて説明)を押さえる指は、厳密には決められていませんが、主に人差し指・中指・小指の三本を使っている地域が多いようです。

三線の準備と調弦

ウマの入れ方

弦を軽く持ち上げ、ウマを立てて入れます。ウマにはそれぞれの弦に溝があるので、はめていけば出来上がりです。

ウマの位置は猿尾から指三本分ほど空けましょう。ウマを外すときは、表面のへび皮が傷つかないよう必ずウマを寝かせてから外すようにして下さい。

調弦

三線の調弦には主に本調子・三下げ・二揚げ・一二揚げの四種類があります。これらの調弦は曲などで変化しますので覚えておくと便利です。また、糸巻きを回すときは、棹側に押し込みながら回しましょう。その時、あまり力を入れすぎると折れることがありますので十分注意しましょう。

調弦速見

※男絃が違う音になれば、他の弦も同様にスライドします。

(男絃がレの本調子ならば、中絃はソ、女絃はレという具合です。)

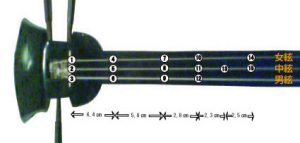

勘所(カンドコロ)と工工四(クンクンシー)について

三線の音階は、左手で何も押さえない開放弦(下表1、2、3)と、左手の指を使って押さえる音(下表4~15)によって作られます。この際、左手の指を使って押さえる場所を「勘所」と呼びます。

また、三線では「工工四」と呼ばれる独自の楽譜が使われています。

開放弦や勘所それぞれに下表のような名前が付いていて、弾く順番に表記されたものです。(音の無い部分はスペースになっています)

まずは工工四の表記と勘所を覚え、課題曲を弾いてみましょう。(課題曲はPDFでダウンロード出来ます)

五線譜 (本調子-男弦「ド」・中弦「ファ」・女弦「ド」の場合)

|

1・・・ ド |

4・・・ レ |

7・・・ ミ |

10・・・ ファ |

14・・・ ソ |

|

|

2・・・ ファ |

5・・・ ソ |

8・・・ ラ |

11・・・ シ♭ |

13・・・ シ |

15・・・ ド |

|

3・・・ ド |

6・・・ レ |

9・・・ ミ |

12・・・ ファ |

工工四 読み方

|

1 工(コウ) |

4 五(ゴ) |

7 六(ロク) |

10 七(シチ) |

14 八(ハチ) |

|

|

2 四(シ) |

5 上(ジョウ) |

8 中(チュウ) |

11 尺(シャク) |

13 尺♯ |

15 下老(シタロウ) |

|

3 合(アイ) |

6 乙(オツ) |

9 老(ロウ) |

12 下老(シタロウ) |

2018年06月28日

津軽三味線

三味線とは・・・

三味線とは、日本に古くから伝わる日本固有の伝統楽器です。

昔から民謡の世界で三味線は重要な役割を担い、民謡の唄い手の音程やテンポなどを忠実に引き立てる伴奏をする使い手が良い三味線使いだといわれてきました。

現在でも、三味線は唄の伴奏の従的な楽器として使われています。しかし、津軽三味線はこの枠からしだいにはずれて、単独で演奏できるように確立され、他の民謡三味線と大きく異なっていきました。使用する三味線も津軽三味線の方がひと回り大きく、演奏内容も即興(アドリブ)がメインになります。

三味線の歴史

遠くエジプトにあった「ネフェル」と言う楽器が三味線の原型とされています。古代エジプトの墳墓で見ることができる「ネフェル」(ノフル)は、3~1弦で胴に羊の皮が張られています。紀元後、ペルシャ(現イラン)に伝わり、「セタール」となった後、その道筋はトルコの「サズー」、西アジア・中央アジアに広く分布する「タンブール」・「タール」・「ラバーブ」など、シルクロードに沿って、各地に民族楽器として今も残っています。

これらの楽器は使用する音階によって可動できるフレットを巻いており、それぞれの地域独自の音階を出すことが出来、その土地々で特有の進化をしていきました。その後、モンゴル帝国が西~中央アジアを支配下においていた時代、モンゴル帝国を介して中国に楽器が持ち込まれ(何の楽器かは不明)、改良が加えられた末、フレットの無い棹や三本の弦を持つ、日本の三味線の構造に限りなく近い「シャンセン」という楽器が作られました。

そして、「シャンセン」が、琉球(今の沖縄)に伝わり「三線」へとなります。三味線が本土に伝わったのは1558~1596年頃、琉球との貿易の中、三線が大阪の堺に持ち込まれて三味線の原型となりました。三線の胴に使われていた蛇の皮は本土では入手できなかったため、作られる過程で猫の皮を代用したことで今の三味線になっていきました。また、三味線にも様々な種類があり、津軽三味線は寒い北国に合わせて胴に犬の皮を貼っています。

三味線の構造

三味線は、三つの弦による旋律と、皮を張った胴を撥で弾く(叩く)打楽器的表現を持った楽器です。棹は上棹・中棹・下棹の3つの部分からなり、フレットはありません。天神の上駒には独特のうなり音をだす「サワリ」という構造(サワリ山・サワリ溝)があり、演奏する度にサワリ山・サワリ溝に振動が伝わりうなり音が起こります。その響きは2・3弦にも影響をあたえます。

ページトップへ

三味線を弾く前の準備と調弦

糸のかけ方1

図1のように糸の先端A(金や銀の色が着いているほう)を緒根に入れます。次に図2のように輪を作り、輪のB点を押さえてひねり、図3のように緒根にかぶせます。そして、図4のようにAを指先でつまみ、固定してCを矢印の方に引いて結びます。

糸のかけ方2

緒根にかけた糸は、おらないように伸ばし図5のように糸巻きの穴に通して結びます。そして、図6のように螺旋状にまきます。

糸巻きのしめ方

図7・8のように糸巻き中央に力を入れ回し、親指と小指でしめて行います。

駒のつけ方

胴の端より、指が2~3本入るぐらいの位置に置きます。駒の付け外しは、糸を指で持ち上げて駒を割らないように行います。

調弦

三味線の調弦には主に本調子・ニ上がり・三下りの三種類があります。これらの調弦は曲などで変化しますので覚えておくと便利です。

調弦早見表

|

一の糸 |

ニの糸 |

三の糸 |

|

|

本調子 |

ド |

ファ |

ド(一の糸の1オクターブ上の音) |

|

二上り |

ド |

ソ |

ド(一の糸の1オクターブ上の音) |

|

三下り |

ド |

ファ |

シ♭ |

※一の糸が違う音になれば、他の弦も同様にスライドします。

(一の糸がレの本調子ならば、ニの糸はソ、三の糸はレという具合です。)

勘所(カンドコロ)と文化譜(ブンカフ)について

三味線の音階は、左手で何も押さえない開放弦と、左手の指を使って押さえる音によって作られます。この際、左手の指を使って押さえる場所を「勘所」、全ての弦で勘所として使われる縦の列(下表1~19)を「ツボ」と呼びます。

また、三味線では「文化譜」と呼ばれる独自の楽譜が使われています。

開放弦を0、ツボそれぞれに下表のような数字が割り当てられており、弾く順番に表記されたものです。

使う弦は下方線を一の糸(太い糸)・中央線を二の糸・上方線を三の糸(細い糸)とし、長い音は数字に○、短い音は数字の下に線を引いて区別されています。(文化譜の例参照)

まずは文化譜の表記と勘所を覚え、課題曲を弾いてみましょう。(課題曲はPDFでダウンロード出来ます。)

五線譜(本調子-一の糸が「ド」の場合)

|

0:ド |

1:ド♯ |

2:レ |

3:レ♯ |

♯:ミ |

4:ファ |

5:ファ♯ |

|

6:ソ |

7:ソ♯ |

8:ラ |

9:ラ♯ |

10:ド |

11:ド♯ |

12:レ |

|

13:レ♯ |

14:ファ |

15:ファ♯ |

16:ソ |

17:ソ♯ |

18:ラ |

19:ラ♯ |

※ここでは、一の糸のみ表記します。

文化譜の例

![]()

2018年06月14日

生徒さん主催ライブのお知らせです📢

みんなで応援しに行きましょう〜😆🙌

6月24日(日)

◆津軽三味線

市川 聖子

神 愛皓

増田 利江

薮下 司

7月 1 日(日)

◆Flamenco

《踊り》

柴崎 奈穂

下井田 浩子

森川 幸美

《歌》

西田 祐加

《ギター》

伊藤 安男

Open 13:00/Start 14:00

場所:

【日本酒うなぎだに】

大阪市中央区心斎橋筋1-3-28 1F

チケット:

各日 ¥1500(お通し.1drink付き)

2日通し¥2500(両日ともお通し.1drink付き)

チケット、お問い合わせは

出演者、もしくは

ys27.g442@gmail.comまで